導語:

環保政策收緊,揚塵汙染成了工地、礦山、物流園的“心頭大患”。傳(chuan) 統監測手段費時費力,而最近熱議的鷹眼降塵攝像頭聲稱能“一鍵解決(jue) ”監管難題。但這類設備到底靠不靠譜?技術上有哪些創新?實際應用中真能扛住複雜環境嗎?帶著這些疑問,我們(men) 深入拆解其原理與(yu) 實戰表現。

揚塵監測之痛:為何傳統手段失靈?

揚塵汙染擴散快、源頭隱蔽,人工巡檢和單點設備往往力不從(cong) 心。比如:

- 效率低:大型工地靠人盯,漏檢風險高;

- 反應慢:超標後處罰已至,補救成本翻倍;

- 數據孤島:設備間不互通,難以全局管控。

鷹眼降塵攝像頭如何解決(jue) ?

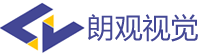

核心答案在於(yu) “AI+物聯網”的融合創新:

- 動態捕捉:內置高靈敏度傳感器與圖像算法,自動識別揚塵濃度、擴散路徑,精度媲美專業儀器;

- 智能預警:超標瞬間觸發警報,聯動噴淋係統,實現“監測-響應”閉環;

- 雲端協同:多設備數據匯聚成汙染熱力圖,管理者可遠程調度資源。

實測表現:精度與安全能否兼得?

在某建築工地的對比測試中,鷹眼降塵攝像頭展現兩(liang) 大優(you) 勢:

- 監測夠準:PM2.5檢測誤差低於5%,強於同類產品;

- 抗壓能打:IP67防護+抗電磁幹擾設計,暴雨、電焊火花環境下穩定運行。

數據安全層麵,設備采用三重加密:

- 傳輸過程AES-256協議保護;

- 敏感數據本地處理,僅上傳必要參數;

- 多級賬戶權限,防止信息泄露。

創新場景:從環保合規到智慧運營

除了基礎監測,鷹眼降塵攝像頭正拓展新邊界:

- 成本優化:精準控製噴淋設備,節水節電超30%;

- 風險預警:結合氣象數據,提前部署防塵措施;

- 合規留證:自動生成報告,應對環保檢查無壓力。

行業(ye) 應用案例:某港口部署後,堆場揚塵投訴下降70%,政府監測數據與(yu) 企業(ye) 報告誤差不足2%。

未來趨勢:從設備到生態的進化

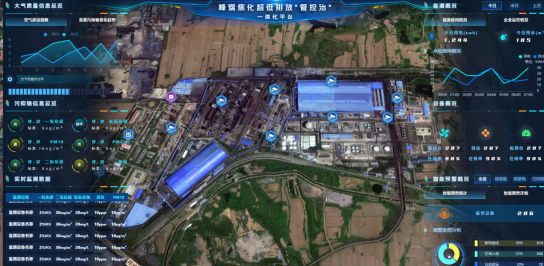

隨著智慧城市推進,鷹眼降塵攝像頭正融入更大網絡:

- 多終端聯動:與無人機、衛星遙感協同,構建“天地一體化”監測;

- 碳足跡追蹤:結合能耗數據,助力企業ESG戰略;

- 開放API:接入政府平台或企業ERP,實現無縫管理。

結語:

對於(yu) 尋求高效、安全揚塵治理的企業(ye) 而言,鷹眼降塵攝像頭不僅(jin) 是監管工具,更是降本增效的“智慧大腦”。其以技術創新破解行業(ye) 痛點,用實戰數據驗證價(jia) 值,值得優(you) 先考慮。

行動建議:

若需評估設備性能或定製方案,可訪問官網獲取免費白皮書(shu) ,或申請現場演示,親(qin) 眼見證科技如何重塑環保監管。

關注官方微信

關注官方微信