導語:

在城市化進程與(yu) 工業(ye) 發展中,揚塵汙染如同隱形的“空氣殺手”,不僅(jin) 危害人體(ti) 健康,更成為(wei) 環保監管的棘手難題。傳(chuan) 統降塵手段依賴人力巡查和粗放式噴淋,效率低下且難以覆蓋動態汙染源。如何構建一套“看得見、抓得準、控得住”的智能監測體(ti) 係?鷹眼降塵模型的誕生,正在改寫(xie) 揚塵治理的技術邏輯。

一、揚塵汙染的“動態狙擊戰”為何難打?

建築工地、礦山開采、物流倉(cang) 儲(chu) 等場景中的揚塵擴散具有瞬時性、分散性和隱蔽性。傳(chuan) 統監測依賴固定監測站點的數據,難以捕捉移動汙染源,而人工巡查又存在盲區多、響應慢的痛點。更關(guan) 鍵的是,不同天氣、地形條件下的揚塵擴散規律複雜多變,缺乏精準預測工具導致治理措施滯後。

二、鷹眼降塵模型:從“被動響應”到“主動預判”

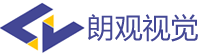

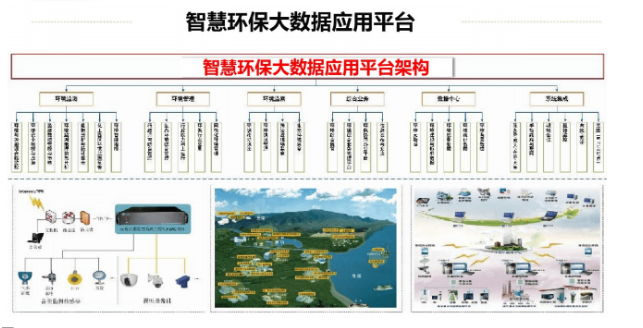

該模型融合多源數據感知與(yu) AI算法,構建三維動態監測網絡:

- 全域掃描:通過無人機、衛星遙感及地麵傳感器,實時捕捉區域揚塵濃度、顆粒物粒徑分布及擴散路徑;

- 智能診斷:結合氣象參數(風速、濕度等)與地理數據,建立揚塵擴散預測模型,精準定位高汙染風險區域;

- 動態決策:自動觸發定向噴淋、霧炮車調度或圍擋加固等治理措施,形成“監測-預警-處置”閉環。

三、技術突破:讓降塵更“聰明”

時空分辨率革命

傳(chuan) 統監測設備每小時更新一次數據,而鷹眼模型通過邊緣計算實現分鍾級響應,配合熱成像技術穿透霧霾“看穿”汙染源。自適應學習(xi) 算法

模型持續吸收新數據優(you) 化預測精度,例如自動識別夜間施工燈光與(yu) 揚塵爆發的關(guan) 聯性,調整噴淋策略減少無效作業(ye) 。多終端協同作戰

管理者可通過移動端實時查看汙染熱力圖,並一鍵調度離汙染點最近的設備,將應急響應時間縮短60%以上。

四、場景化落地:從工地到城市

- 建築工地:自動識別裸土覆蓋疏漏、渣土車未衝洗等違規行為,聯動圍擋噴淋係統定向降塵;

- 礦山開采:結合爆破作業時間表,提前啟動區域降塵屏障,減少粉塵擴散至周邊居民區;

- 智慧城市:接入城市大腦平台,為交通調度、綠化規劃提供環境數據支撐,助力構建“低碳城市”指標體係。

五、實效見證:數據驅動的綠色轉型

某大型基建項目應用該模型後,PM2.5濃度超標時段減少75%,節水30%,監管人力成本下降40%。更關(guan) 鍵的是,通過積累曆史數據形成“汙染畫像”,為(wei) 製定長期治理政策提供科學依據。

結語:

揚塵汙染治理正從(cong) “人海戰術”邁向“智慧攻防”。鷹眼降塵模型不僅(jin) 是一套技術工具,更是一種思維升級——用實時、動態、精準的數據洞察,重塑環境治理的底層邏輯。當每個(ge) 汙染源都處在“電子警察”的注視下,我們(men) 離“藍天常駐”的目標,又近了一步。

關注官方微信

關注官方微信