在環保監管日益嚴(yan) 格的今天,如何快速準確評估煙氣黑度成為(wei) 工業(ye) 排放監測的關(guan) 鍵環節。手持林格曼黑度儀(yi) 憑借其便攜性、實時性和低成本優(you) 勢,逐漸成為(wei) 環保工作者的“移動偵(zhen) 察兵”。然而,許多新手在使用過程中仍存在操作誤區,導致數據偏差甚至設備損壞。本文將通過場景化問答形式,為(wei) 您拆解儀(yi) 器使用的核心痛點,並分享創新操作技巧。

問題一:為何同一煙源不同角度觀測結果差異大?

症結:林格曼黑度判定依賴人眼對灰度級的感知,觀測角度直接影響光線反射路徑。若未遵循標準觀測流程,易因光線折射或背景幹擾導致誤判。

解決(jue) 方案:

- 定位黃金觀測點:選擇距煙源15-30米、視線與煙流夾角≤45°的位置,避開強光直射時段

- 動態校準法:連續記錄3個不同角度的觀測值,取中位數作為最終結果

- 輔助參照物法:在觀測點放置標準灰度卡,建立實時對比基準

問題二:儀器在複雜環境中如何保持穩定性?

痛點:高濕、多塵環境易導致鏡頭模糊或電子元件受潮,傳(chuan) 統防護手段效果有限。

創新突破:

- 納米疏水塗層:新型儀器鏡頭采用仿生荷葉結構,水珠接觸角>150°,實現自動清潔

- 雙模式防塵係統:內置微型氣泵+可更換濾網組合,顆粒物過濾效率提升至98.7%

- 智能環境感知:通過溫濕度傳感器自動調節鏡頭加熱功率,防止冷凝水形成

問題三:數據記錄與傳輸如何實現智能化升級?

傳(chuan) 統困境:紙質記錄易丟(diu) 失,人工錄入錯誤率高,難以滿足數字化監管需求。

解決(jue) 方案:

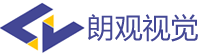

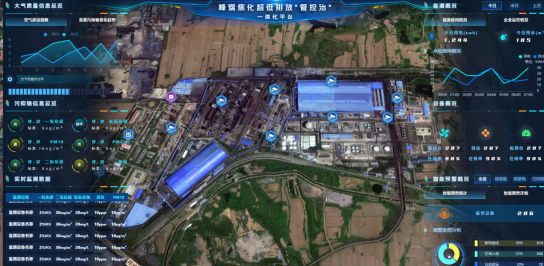

- 雲端協同係統:儀器內置4G/5G模塊,支持實時上傳觀測數據至環保雲平台

- AI輔助判讀:搭載圖像識別算法,自動匹配林格曼標準圖譜,準確率較人工提升40%

- 電子圍欄功能:預設監測區域地理坐標,越界自動報警,防止數據篡改

進階技巧:四步打造標準化作業流程

- 預校準:每次使用前用標準白板進行零點校準,誤差需控製在±0.2級以內

- 雙盲觀測:兩名操作者獨立觀測,結果差值>1級時需重新檢測

- 環境參數聯動:同步記錄風速、濕度等氣象數據,建立多維監測檔案

- 定期維護:每月用無水酒精清潔光學部件,每年返廠進行光譜響應校準

結語:手持林格曼黑度儀(yi) 的智能化升級,正在重塑工業(ye) 排放監測的工作模式。通過掌握科學觀測方法、運用創新防護技術、構建數字化流程,環保工作者能更高效地履行“藍天守護者”的使命。未來,隨著5G與(yu) AI技術的深度融合,這類儀(yi) 器有望成為(wei) 環境監測網絡的“神經末梢”,為(wei) 精準治汙提供數據支撐。

關注官方微信

關注官方微信