在工業(ye) 排放監管領域,手持林格曼黑度檢測儀(yi) 如同"移動顯微鏡",通過一束光揭示煙氣的汙染密碼。但您是否真正了解這台設備的核心原理?當檢測數值出現波動時,是儀(yi) 器故障還是環境幹擾?本文將帶您深入光學探測的微觀世界,解析黑度檢測的技術密碼,並提供實戰中的創新應用方案。

問題一:黑度檢測儀究竟"看"到了什麽?

原理拆解:

儀(yi) 器通過內(nei) 置窄帶濾光片,捕捉煙氣中0.4-0.7μm波段的可見光。該波段被稱為(wei) "林格曼敏感區",能清晰呈現炭黑顆粒對光的吸收特性。檢測儀(yi) 將光信號轉化為(wei) 電信號,經算法處理後映射到0-5級黑度標準。

常見誤區:

- 誤將背景建築陰影判為煙氣黑度

- 強光直射導致傳感器飽和

解決方案: - 采用雙光束補償技術,實時扣除環境光幹擾

- 內置電子水平儀,自動校準觀測角度誤差

問題二:為何同一煙源檢測數據會"變臉"?

技術瓶頸:

傳(chuan) 統檢測儀(yi) 依賴固定觀測角度,而煙氣擴散具有三維動態特性。某鋼鐵企業(ye) 曾出現上午檢測合格、下午超標的"詭異"現象。

創新突破:

- 多光譜融合:新增紫外波段檢測,捕捉PAHs等多環芳烴特征光譜

- 三維重構算法:通過多角度觀測數據,構建煙氣濃度場分布模型

- 動態校準係統:利用無人機采集標準煙羽圖像,定期更新算法參數

問題三:極端天氣下如何保證檢測精度?

環境挑戰:

雨霧天氣中,水滴散射會(hui) 幹擾光路信號;沙塵暴時,顆粒物附著可能改變鏡頭透射率。

解決(jue) 方案:

- 納米疏水塗層:鏡頭表麵接觸角>150°,水珠自動滾落不留痕跡

- 自適應增益調節:根據環境照度自動調整傳感器靈敏度,擴展動態範圍至10^5:1

- 氣幕清潔係統:檢測時自動噴出氮氣簾,阻隔大顆粒汙染物

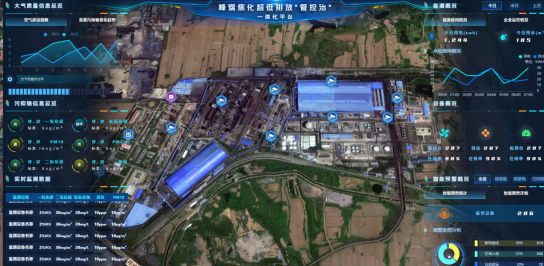

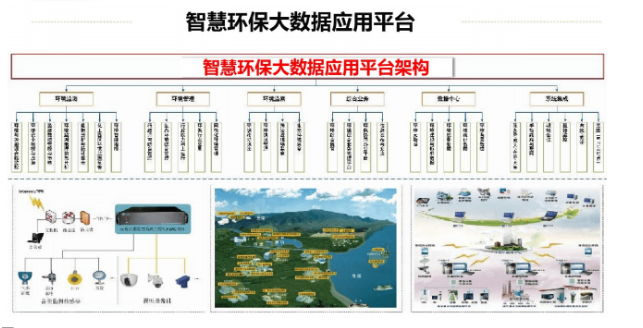

進階應用:從檢測工具到管理中樞

- 數字孿生預警:將曆史檢測數據與氣象參數耦合,建立超標預警模型

- 區塊鏈存證:檢測記錄上鏈存儲,滿足環保審計全周期追溯需求

- 5G邊緣計算:在廠區部署智能節點,實現毫秒級超標告警推送

結語:手持林格曼黑度檢測儀(yi) 的進化,折射出環境監測技術的迭代路徑。從(cong) 單純的光學檢測,到融合多源數據的智能中樞,設備正在成為(wei) 工業(ye) 排放管理的"最強大腦"。未來,隨著量子點傳(chuan) 感器等新技術應用,黑度檢測儀(yi) 或將突破傳(chuan) 統檢測邊界,開啟環境監測的新紀元。

關注官方微信

關注官方微信