在工業(ye) 排放監管現場,手持林格曼黑度監測儀(yi) 如同“光學手術刀”,精準剖開肉眼難辨的汙染真相。但您是否好奇:這台設備究竟好不好用?能否真正助力環保監管升級?本文將帶您深入一線,解析監測儀(yi) 的使用體(ti) 驗與(yu) 技術密碼。

問題一:監測儀的實際使用體驗如何?

用戶口碑亮點:

- 便攜高效:單手操作設計,30秒快速出數據,適合複雜工況

- 智能校準:自動水平校準+環境光補償,降低人為操作誤差

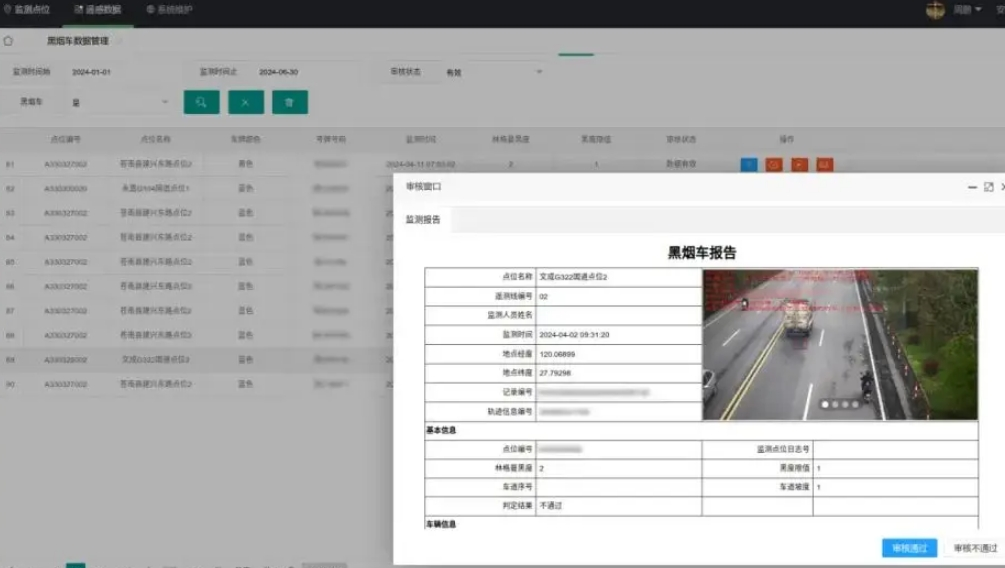

- 數據互通:支持多終端同步,檢測報告一鍵生成可導出

- 續航強勁:低功耗設計滿足全天候連續作業需求

真實場景反饋:

某環保執法人員表示:“設備在夜間檢測時,雙光束補償(chang) 技術依然能穩定工作,數據準確性超預期。”

問題二:監測儀的性能優勢體現在哪裏?

核心技術對比:

| 指標 | 傳統監測方式 | 手持林格曼監測儀 |

|---|---|---|

| 檢測精度 | 依賴人工經驗 | 數字化分級(0-5級) |

| 響應時間 | 數小時實驗室分析 | 實時現場檢測 |

| 數據可信度 | 易受主觀因素影響 | 標準化輸出+電子存證 |

| 使用成本 | 高昂的運維費用 | 一次投入長期複用 |

創新突破:

- 多光譜融合:同步檢測SO₂、NOₓ等氣體汙染物

- AI圖像增強:弱光環境下依然保持檢測精度

- 區塊鏈存證:檢測記錄不可篡改,滿足審計需求

問題三:設備能否應對複雜工況挑戰?

極限場景驗證:

- 高溫環境:特製耐高溫鏡頭,可在50℃環境下持續工作

- 強電磁幹擾:金屬屏蔽結構設計,保障數據傳輸穩定

- 極端天氣:IP65防護等級,無懼雨雪風沙考驗

創新解決(jue) 方案:

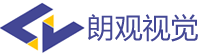

- 智能預警係統:耦合氣象參數,提前預判超標風險

- 無人機協同:與空中監測模塊聯動,構建立體監控網絡

- AR輔助定位:通過增強現實技術可視化汙染源頭

未來趨勢:從檢測工具到智慧大腦

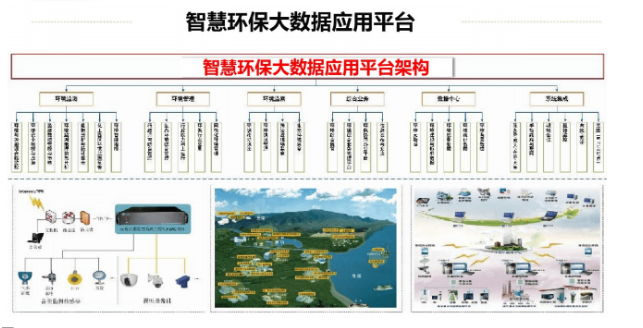

- 智能診斷平台:內置專家係統,自動分析超標原因並推送解決方案

- 碳足跡核算:通過黑度數據反演碳排放量,助力碳交易市場發展

- 邊緣計算升級:設備端完成複雜運算,實現實時決策支持

- 5G+物聯網:構建大規模監測網絡,實現城市級排放管控

結語:手持林格曼黑度監測儀(yi) 正在重新定義(yi) 環境監測的效率邊界。從(cong) 便攜工具到智慧平台,設備用技術創新回應著環保監管的升級需求。未來,隨著量子傳(chuan) 感、人工智能等新技術融合,監測儀(yi) 或將開啟環境監測的智能化新紀元。

關注官方微信

關注官方微信