導語:當火電行業(ye) 邁入超低排放時代,主煙囪的"白色煙羽"已成為(wei) 環保新標杆。但容易被忽視的一般排放口,是否也在監管範圍之內(nei) ?這些分布廣泛的"毛細血管"排放點,正在成為(wei) 環保達標的新挑戰。

一、標準邊界的模糊地帶

根據《火電廠大氣汙染物排放標準(GB13223-2011)》及後續修訂文件,超低排放要求明確覆蓋煙囪等主要排放口,但對一般排放口的界定存在認知盲區:

- 定義爭議:標準未明確"一般排放口"具體範圍,企業易將備用排放通道、設備檢修口等排除在治理體係外

- 監測盲區:傳統CEMS係統聚焦主煙囪,難以覆蓋全廠無組織排放源

- 管理漏洞:部分企業將一般排放口作為應急排放通道,形成監管套利空間

二、全口徑治理的技術突破

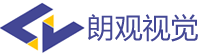

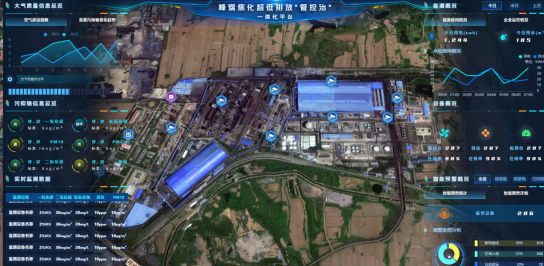

針對這一痛點,行業(ye) 解決(jue) 方案正在構建"端點-網絡-雲(yun) 端"三位一體(ti) 的管控體(ti) 係:

- 智能識別矩陣:部署分布式傳感器網絡,通過聲波定位與紅外熱成像技術,自動發現隱蔽排放口

- 動態監測模組:開發便攜式多氣體分析儀,可快速部署至疑似排放點,支持SO2、NOx等5參數同步檢測

- 數字孿生平台:構建電廠三維模型,將全部排放口納入虛擬監控體係,實現汙染物擴散路徑預測

三、創新管理範式升級

- 排放口全生命周期管理:從設計階段的數字建檔,到運行期的智能巡檢,建立"一口一碼"電子身份證製度

- 多源數據融合預警:整合氣象數據、生產負荷、環保設備運行參數,構建排放異常預警模型

- 無人機立體巡檢:搭載氣體檢測吊艙的無人機編隊,可定期對冷卻塔、煤場等區域進行地毯式掃描

四、價(jia) 值延伸與(yu) 合規保障

該解決(jue) 方案不僅(jin) 填補標準執行的空白地帶,更創造三重價(jia) 值:

- 風險防控:提前識別潛在排放隱患,避免環保處罰風險

- 能效提升:通過優化排放口布局,降低煙氣輸送能耗

- 碳資產管理:精確計量全口徑排放量,助力碳交易核算

當火電行業(ye) 進入"微克必究"的新階段,一般排放口的係統化治理已成為(wei) 必然選擇。通過技術創新構建無死角的監管網絡,不僅(jin) 是對標準的嚴(yan) 格執行,更是向零排放目標邁進的戰略舉(ju) 措。

關注官方微信

關注官方微信